Foi num livro de George Steiner que encontrei a informação. Uma parábola hassídica diz-nos que Deus criou o homem para que contasse histórias. O ‘para que’ indica uma finalidade, melhor, uma causa final. A causa final da nossa existência é a de sermos narradores, contadores de histórias. O antropólogo Lévi-Strauss acrescenta que essa narração é a própria condição do nosso ser. Somos seres eminentemente literários, não porque amemos a literatura, mas porque ela é a nossa maneira de ser no mundo. Existimos narrativamente. Poder-se-ia ser tentado a opor a arte literária a discursos de outra índole, aparentemente, não narrativos. Por exemplo, a ciência ou a filosofia. Duvido que elas não sejam formas de narrativa e não façam parte desse imenso império que é a literatura. Da filosofia, não valerá a pena falar, pois os diálogos platónicos estão aí para o atestar, e como alguém dizia, talvez com exagero, o resto da filosofia não passa de um conjunto de notas de rodapé a esses diálogos. As teorias científicas não deixam de contar histórias e, mais do que isso, empregam grandes esforços para garantir, se não a sua verdade absoluta, a sua máxima verosimilhança. A formalização matemática ou o recurso à experimentação podem parecer colocar essas áreas do discurso fora da narrativa, mas talvez as devamos interpretar como estratégias retóricas visando alcançar o consenso sobre a história que uma teoria científica nos conta acerca do mundo. Se se aceitar o que dizem Steiner e Strauss, então não poderia ser de outra maneira. Tudo em nós é o exercício dessa narratividade que nos constitui e nos institui. Imagino que não deveria escrever sobre estas coisas numa sexta-feira, mas a minha natureza impeliu-me para elas. Note-se, todavia, que se a causa final do homem e a sua própria condição é contar histórias, isso não assegura que cada um seja um bom narrador e conte boas histórias. E isto absolver-me-á.

(In Peregrinatio, de J.C.M)

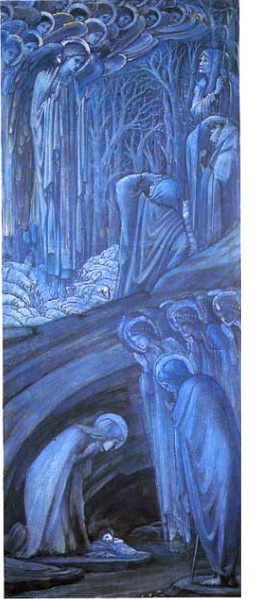

Vivemos numa sociedade em que não apenas o Estado se exime de qualquer orientação confessional, como parte substancial da população, mesmo a que se diz crente, tem uma relação débil com a religião. Contudo, o Natal não deixa de ser uma festividade a que a grande maioria das pessoas dá significativa atenção. Visto como festa da família, como momento em que pessoas que pouco se vêem durante o ano se encontram, o Natal tem, nos dias de hoje, o seu grande impulso não na religião, mas no comércio. A questão que se coloca é se este espírito de Natal é compatível com o acontecimento que lhe deu origem e motivação.

Vivemos numa sociedade em que não apenas o Estado se exime de qualquer orientação confessional, como parte substancial da população, mesmo a que se diz crente, tem uma relação débil com a religião. Contudo, o Natal não deixa de ser uma festividade a que a grande maioria das pessoas dá significativa atenção. Visto como festa da família, como momento em que pessoas que pouco se vêem durante o ano se encontram, o Natal tem, nos dias de hoje, o seu grande impulso não na religião, mas no comércio. A questão que se coloca é se este espírito de Natal é compatível com o acontecimento que lhe deu origem e motivação.